線維柱帯切開術(眼内法)

(マイクロフックトラベクロトミー)

TRABECULOTOMY AB INTERNO

TRABECULOTOMY AB INTERNO

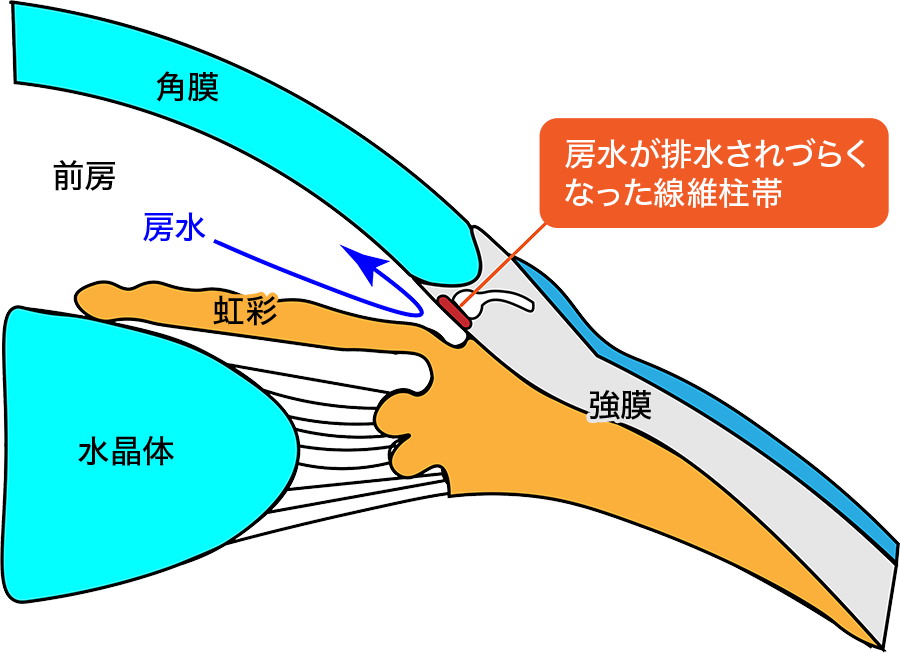

手術による眼の負担を少なくした低侵襲緑内障手術(MIGS)の一つ。

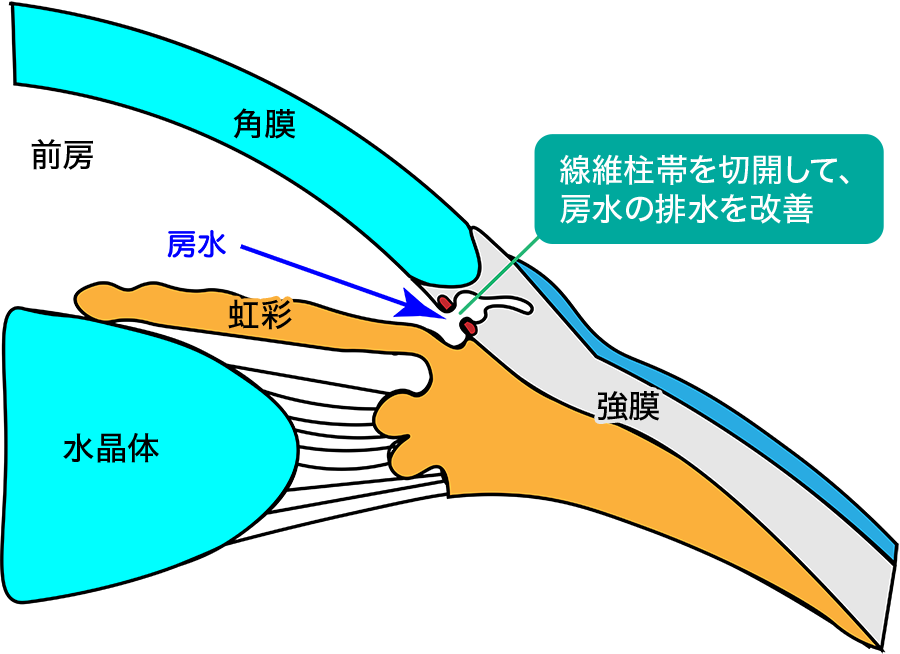

線維柱帯を切開し、房水の排水機能を改善させます。

眼圧下降効果が期待できます。

| 術式 | 線維柱帯切開術 (トラベクロトミー) |

線維柱帯切除術 (トラベクレクトミー) |

|---|---|---|

| 原理 | 元々ある房水の排水経路の流れを改善させる | 新しい房水の排水経路を作る |

| 眼圧 下降 効果 |

〇 | ◎ |

| 合併症 | 少ない | 多め |

| 手術時間 | 追加手術 | |

|---|---|---|

| 眼外法 | 30分 | 有 |

| 眼内法 | 10分 | 無 |

線維柱帯切開術(眼内法)では、眼の内側から線維柱帯を切開します。

その結果、房水の排水機能が改善し、眼圧が下がります。

線維柱帯切開術(眼内法)の適応か確認します。

緑内障の種類によって、適応外の場合もあります。

線維柱帯切開術(眼内法)は、火曜日・木曜日の午後に行っています。

散瞳薬の点眼後、約6時間まぶしくなります。

ご自身での運転は控えてください。

来院してから帰宅までかかる時間

緑内障手術のみ:約2時間程度

白内障手術と緑内障手術:約5時間程度

線維柱帯切開術は必ず前房出血が発生し、

術後早期は非常に見えづらくなります。

多くの方は2週間程度で前房出血はなくなります。

以降も毎月診察

術後3か月以降も、緑内障の管理のため、

定期的な診察が大切です。

時間が経つと手術の効果が弱くなるため、

再手術が必要になることがあります。

| 緑内障手術のみ | |

|---|---|

| 1割 | 約20,000円 |

| 2割 | 約40,000円 |

| 3割 | 約60,000円 |

*片眼の費用

| 白内障手術と緑内障手術 | |

|---|---|

| 1割 | 約30,000円 |

| 2割 | 約60,000円 |

| 3割 | 約90,000円 |

*片眼の費用

気になる質問はクリックしてね!

眼の表面には血管がいっぱいあるから、手術をすると必ず出血します。

結膜下出血というんだけど、2週間から1か月くらい経つとよくなります。

続く場合、先生に相談してね。

手術の際に結膜や強膜、角膜を切って、創口を作ったからね。

ほとんどの人は、ゴロゴロして異物感があります。

2週間から1か月くらいで良くなります。

それ以降もゴロゴロが続く場合は、ドライアイや結膜弛緩症など他の病気が原因かも。

先生に相談してみてね。

手術日や術後翌日は、眼帯をしているので禁止です。

それ以降は、自己責任でお願いします。

ほとんどの方が術後前房出血をして、2週間程度見えづらいです。

見えづらい場合、運転をしないでください。

術後1週目は散瞳するので、ご自身で運転しないでください。

術後2週間は、寝る時も保護メガネを受けていてください。

衝撃や粉じんなどから眼を守るために保護メガネをしています。

眼にばい菌が入ると失明することもあるので、保護メガネをよろしくね。

緑内障は完治しない病気です。失明しないようにするため、治療を一生続ける必要があります。

線維柱帯切開術(眼内法)の手術後も診察や視野検査を行います。

定期的に通院をしてください。

緑内障で失われた視野を回復する手段はありません。 線維柱帯切開術(眼内法)は、眼圧を下げて、緑内障の悪化を遅くするための手術です。

再び眼圧が上がってきて、緑内障手術が必要になることがあります。

眼によって経過は違いますが、いつ眼圧が再上昇するは予測できないため、術後も定期的に通院が必要です。

線維柱帯切開術(眼内法)の手術後は、ほとんどの方が前房出血します。

眼の中に出血があるため、見えづらいです。ほとんどの場合、2週間程度で出血はなくなり、見え方は回復します。

デスクワークであれば手術翌日から可能です。

重いものを持つ重労働や、ほこりが舞うような場所での仕事は、最低1週間は控えた方が無難です。

線維柱帯切開術は、白内障手術と一緒にすると、眼圧が良く下がると多くの論文で報告されています。

緑内障の状態が悪い場合、失明を防ぐためにより低い眼圧を狙うことがあります。

その場合、視力が良くても白内障手術と同時に線維柱帯切開術を行います。

他の質問は下のボタンをクリックしてね!

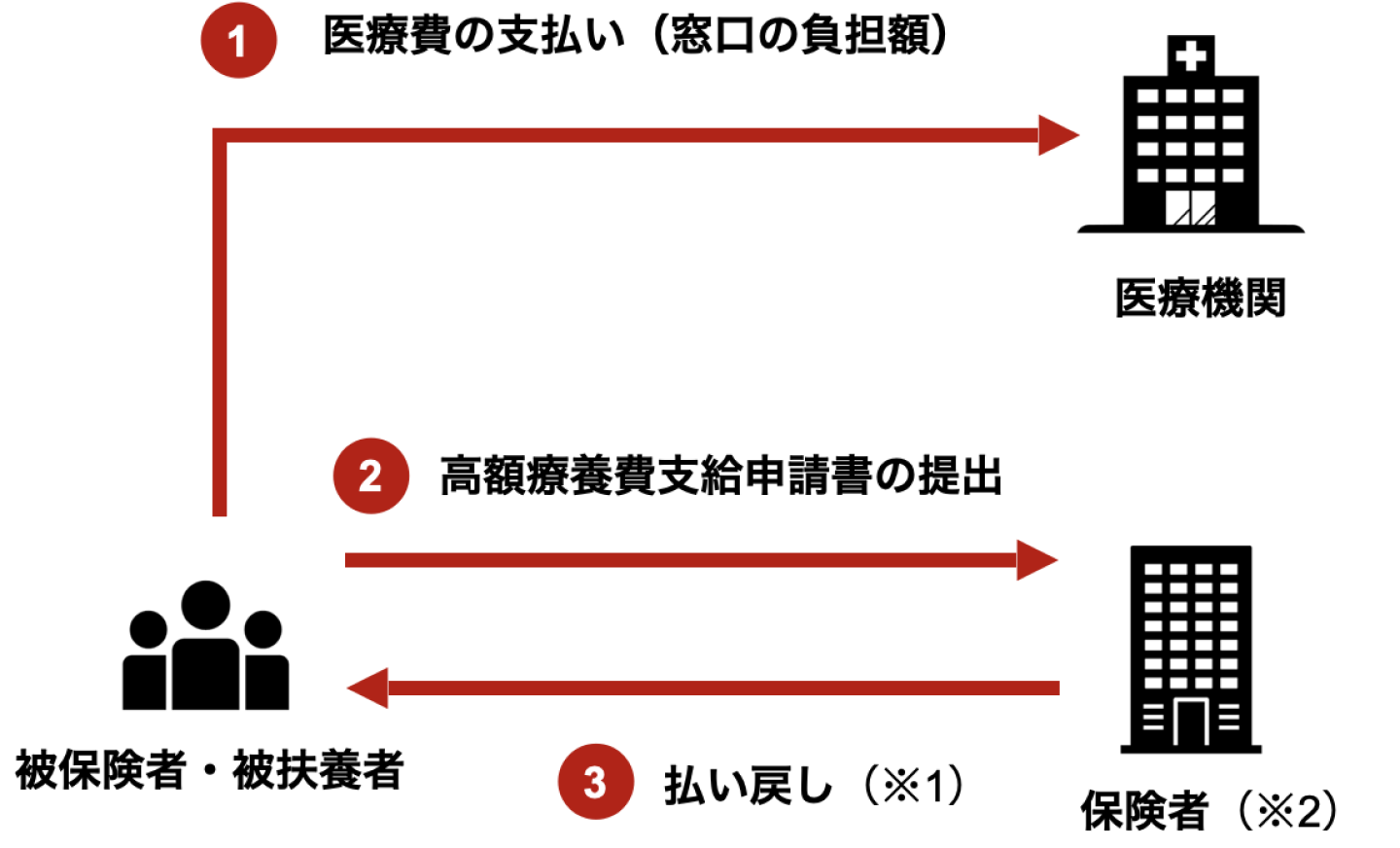

高額な医療費を支払ったときは

高額療養費で払い戻しが受けられます。

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、

一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

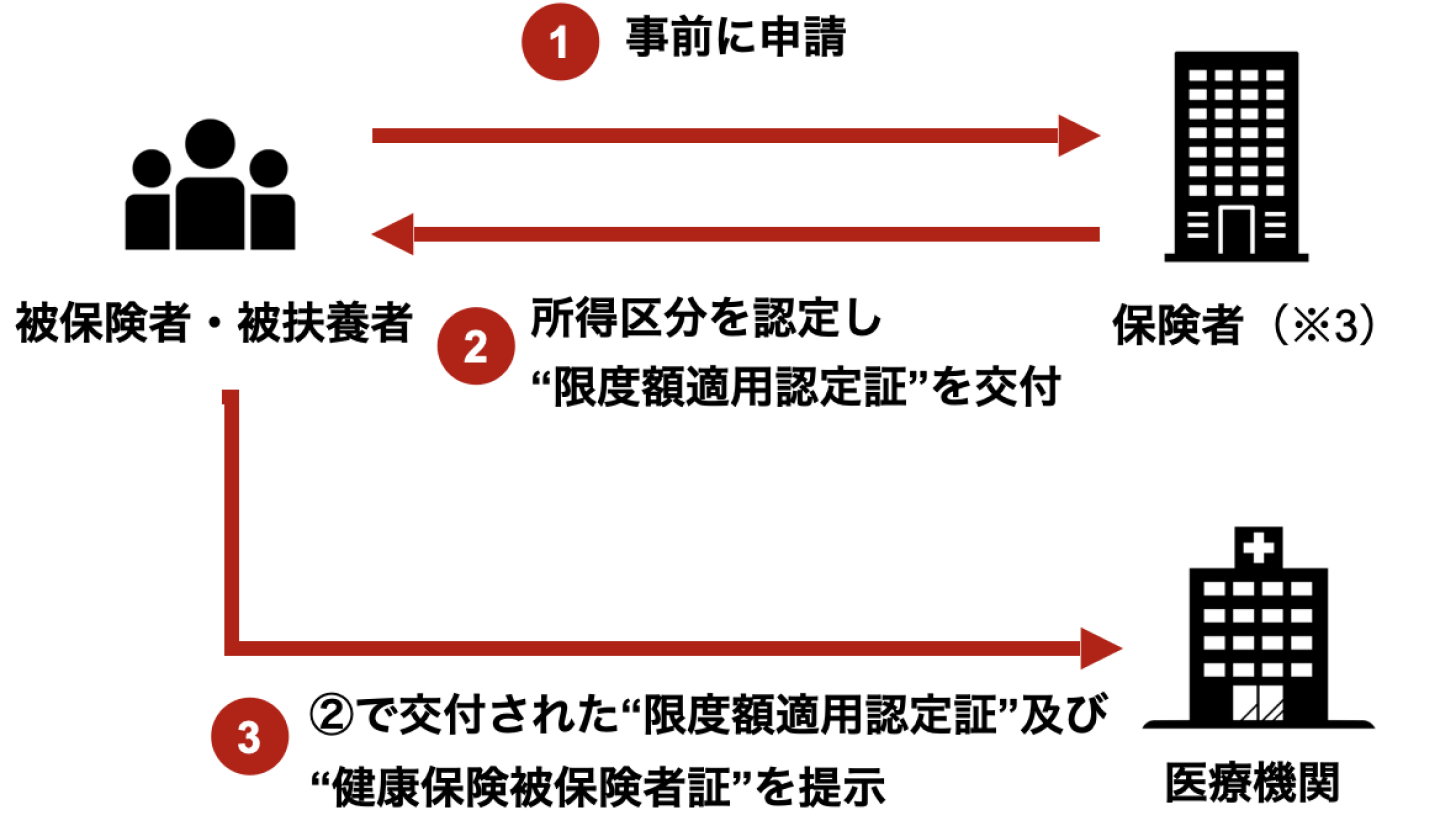

医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

※2のお問い合わせ先

被保険者証に記載されている保険者をご確認ください。

医療費が高額になることが

事前にわかっている場合、

“限度額適用認定証”をご利用ください。

「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、 1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。

※3のお問い合わせ先

被保険者証に記載されている保険者をご確認ください。

一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が 還付される場合があります。

医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に

添付する必要があります。

医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。